幼い長男の偏食が気になり、悩んでいた。

しかし、生長の家で「子どもは神様から預かった神の子」という教えを学んだことをきっかけに、長男のそのままの姿を受け入れられるようになった。

すると、長男は自然と能力を開花させていった。

井尻律子

53歳・京都府南丹市

❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎

平成6年、私は地元で開かれている生長の家の誌友会*1に、仕事で知り合った人の誘いで参加するようになりました。初めて参加したときに、女性の幸せな生き方についての講話を聴き、こんな話が聴きたかったとうれしくなり、その後もお話を聴きたくて通っていました。

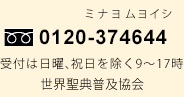

*1 教えを学ぶつどい

翌年、9歳年上の夫と結婚し、義父母との同居が始まりました。ほどなくして妊娠すると、育児の学びを深めようと思い、母親教室*2にも参加するようになりました。

*2 母親のための生長の家の勉強会

撮影/永谷正樹

出産を1週間後に控え、検診で産婦人科に行くと、医師から悲しい事実を告げられました。へその緒がねじれて、お腹の赤ちゃんが亡くなっていたのです。突然のことで気が動転し、大きなショックを受けました。

前の晩に、激しい胎動があり、息苦しさも感じましたが、お腹の赤ちゃんが足に絡まったへその緒を外そうと、もがいていたのでした。医師によるとへその緒が巻きついて赤ちゃんが亡くなるのは非常にまれとのことでしたが、医師の説明を聞く心の余裕はありませんでした。人工的に陣痛を起こして出産したものの、産声はなく、冷たい台の上に置かれた赤ちゃんの姿は今も忘れられません。

その日を境に、私の心は深い闇に沈みました。妊婦さんたちの喜びであふれている産婦人科病院の一角で、ただ1人悲しくみじめで、涙が止まりませんでした。梅雨の時期と重なり、しとしとと降る雨のように涙が流れ続けました。

そんな悲しみの中ふと、母親教室の会場リーダーさんに話を聞いてもらいたくなって連絡をすると、霊牌*3供養と霊宮聖使命会*4のことを教えてくださいました。亡くなった赤ちゃんに何もしてあげられなかったことが悲しくてしかたなかったのですが、できることがあると分かってうれしくなり、すぐに入会し、赤ちゃんに名前をつけて、毎月霊牌を書き、供養を続けました。

*3 先祖及び物故した親族・縁族の俗名を浄書し、御霊を祀る短冊状の用紙

*4 故人や流産児を生長の家聖使命会員として祀る会

子どもは神からの預かりもの

その後、再び妊娠し、無事に長男を出産したのは2年後のことで、家中が喜びに包まれました。

実は夫は義父母の養子で、代々女系だった家に、100年ぶりの男の子が誕生したのです。そんな事情もあり、義父母の溺愛ぶりは異常なほどでした。私はしだいに心のどこかで、子どもを取られたような気持ちになり、不満が募っていきました。

義父母や夫は、長男に沢山のお菓子やおもちゃを買い与えて甘やかすので、まるで毎日が正月か誕生日のようでした。我慢することも必要だと思っていた私は、長男の将来を考えるととても不安になりました。

さらに、長男は食べ物の好き嫌いが激しく、何を作ってもなかなか口にしてくれません。野菜が苦手で、細かく刻んで入れても、野菜だけ残したりするのです。注意をしても、義母が「小さい子に言ってもわからない」とかばうため、私はストレスが溜まる一方でした。

母親教室では、いつも義母や長男への不満を口にしていました。そのたびに講師は、「大丈夫よ」と優しく受け止めて下さったので、一旦は心が穏やかになるものの、時間が経つと再び不満が募り、母親教室で吐き出すということの繰り返しでした。

ある日の母親教室の講話で、「子どもは神の生命を宿した神の子で、神様からの預かりものです」と聞き、はっとしました。それまで何度も真理の言葉を伝えてもらっていたはずですが、私は「自分の子どもは私のもの。私が育てている」と自分の所有物のように思い、自分のことばかり考えていたと初めて気づいたのです。「預かりもの」であれば、きちんと世の中に送り出すことを目標に、神様にお任せしようと思いました。

それからは、偏食を厳しく注意することをやめ、「高校を卒業する頃までに、何でも食べられるようになればいい」と、長い目で見ることができるようになりました。

そんな頃、死産した子を供養し続けていたある日、早朝に仏壇の前で神想観*5をしていると、小さな女の子が仏壇から現れ、私の膝の上に座って顔を見上げるような感覚がありました。その時、「亡くなった子は、いつも私のそばにいてくれている」と感じ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。母親教室で学んだ、「生命は永遠に生き通しである」という教えを実感した瞬間でした。

*5 生長の家独得の座禅的瞑想法

長男の能力が花ひらく

子どもの美点を認めて、ほめて引き出す「生長の家の教育法」を学ぶうちに、長男の良いところだけを見ようと心がけるようになりました。

やがて長男は本好きな子に育ち、図書館で様々な本を借りて読むようになって、小学2年生で「ハリー・ポッター」シリーズを全巻読破しました。中学や高校時代は成績が特別良いわけではなかったものの、いつも本が身近にありました。元気でいてくれればそれで良いと思っていたので、進路については口を出しませんでした。

「『子どもは預かりもの』という教えが、私の考え方を大きく変えました」(撮影/永谷正樹)

大学受験の際、長男は突然「京大を受ける!」と言い出し、担任の先生も驚いたようでした。実は中学生の頃から京都大学への憧れがあって、密かに目指していたようです。

センター試験の成績はまずまずだったものの京都大学には届かず、背水の陣で臨んだ北海道大学農学部に合格しました。その後、大学院進学を希望するようになり、着々と勉強をして、いくつかあった候補の中から京都大学大学院を選び、念願叶って合格しました。しかも、試験の成績が優秀だったこともあり、授業料は全額免除で支給型奨学金もいただける、ありがたい学生生活を送りました。

卒業後は就職し、これで社会にお返しできたとほっとしていると、国家公務員試験に独学で挑み、受験者300人中、合格者2名という難関を突破して、国会図書館の総合職職員に採用されたという連絡が長男からありました。私たち夫婦はただ驚くばかりでしたが、小学生の頃から図書館に通い続けてきた本好きの長男が、国会図書館で働きたいと考えるのは、自然な流れだったと思います。

かつて、偏食という一面にこだわって長男を縛っていた心を解き放ち、そのままの長男を尊い神の子として認め、良いところだけを見続けて伸ばしていく生長の家の教育法があったからこその結果だと思います。

「自分の天分を生きてほしい。子どもに望むことはそれだけです」(撮影/永谷正樹)

長男はルソーやプラトンなどの思想家や哲学者の本を好むようなので、いつか生長の家の本も手にしてくれたらと思っています。

子育ては大変なこともありましたが、終わってみればあっという間でした。子育てに没頭し、専念することができたのも、世の中が安全で安心に暮らせるおかげだと感謝せずにはいられません。これからは、社会に恩返しする生き方を目指したいと思います。